Inhaltsverzeichnis

- Was ist das Pfeiffersche Drüsenfieber?

- Symptome

- Ansteckung

- Inkubationszeit

- Diagnose: Was macht der Arzt?

- Behandlung

- Verlauf und Dauer

Was ist das Pfeiffersche Drüsenfieber?

Das Pfeiffersche Drüsenfieber ist eine virale Infektionskrankheit, die durch das Epstein-Barr-Virus ausgelöst wird. Es sind weder ein Impfstoff noch eine ursächliche Behandlung gegen das Virus verfügbar. Die Sterblichkeit der Patienten ist allerdings sehr gering. Die Verbreitung ist hoch – etwa 50 Prozent der deutschen Bevölkerung ist mit Epstein-Barr infiziert.

Die Bezeichnung Pfeiffersches Drüsenfieber geht auf den deutschen Kinderarzt Emil Pfeiffer (1846-1921) zurück, der die Krankheit entdeckte und als eigenes Krankheitsbild klassifizierte.

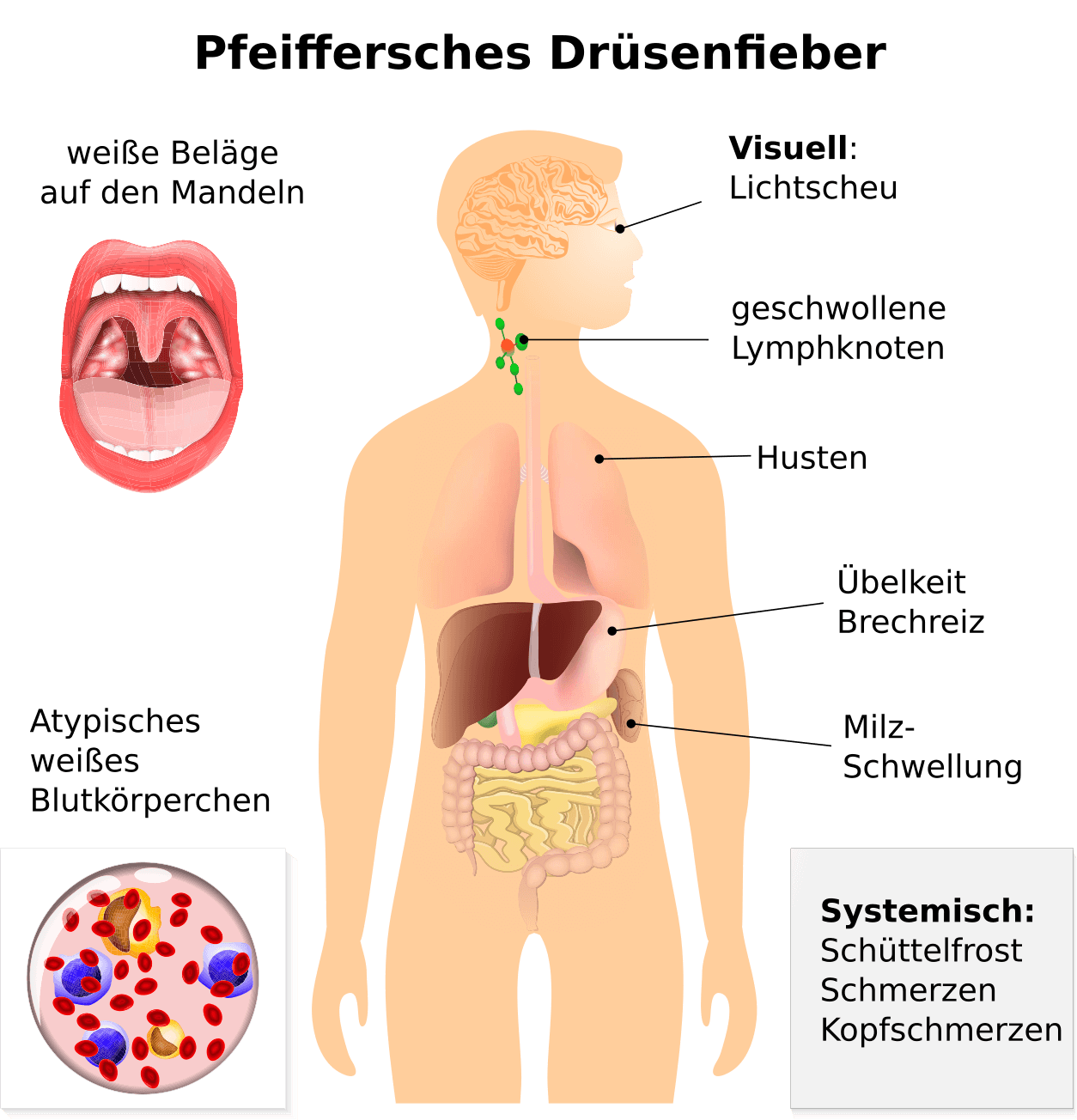

Symptome

| Die typischen Anzeichen des Pfeifferschen Drüsenfiebers |

|---|

| Fieber |

| Kopfschmerzen und Gliederschmerzen |

| Müdigkeit |

| Antriebslosigkeit |

| ausgeprägtes Krankheitsgefühl |

| geschwollene Lymphknoten |

| Mandelentzündung |

| Halsschmerzen |

| weißer Belag auf den Mandeln |

| fauliger Mundgeruch |

| Heiserkeit |

| Nachtschweiß |

| Stimmungsschwankungen |

| Schwächegefühl |

| Hautausschlag |

| Schwindel |

| Schüttelfrost |

| Husten |

| Übelkeit |

| Schluckbeschwerden |

Ansteckung

Die Übertragung der Krankheitserreger findet vor allem über den Speichel statt. Besonders häufig geschieht dies beim Küssen. Im englischen Sprachraum wird die Krankheit daher auch häufig als „Kissing disease“ (dt.: Kusskrankheit) bezeichnet.

Das Pfeiffersche Drüsenfieber lässt sich mittels Bluttest diagnostizieren, wenn die betroffene Person beginnt, Epstein-Barr Antikörper zu bilden. Weitere Merkmale sind erhöhte Leberwerte und eine starke Erhöhung der Anzahl der Leukozythen (weiße Blutkörperchen).

Weitere Symptome sind fauliger Mundgeruch, häufig auch Heiserkeit und starke Schweißausbrüche. Viele Patienten verspüren auch ein Gefühl der Niedergeschlagenheit und depressive Verstimmungen. Während der Krankheit kommt es häufig zu einer Vergrößerung von Leber und/oder der Milz. Im Normalfall ist der Krankheitsverlauf des Pfeifferschen Drüsenfiebers harmlos und bereits nach wenigen Wochen beendet.

Inkubationszeit

Die Inkubationszeit beträgt bei Erwachsenen in der Regel 4-8 Wochen. Bei Kindern ist sie deutlich verkürzt.

Der Beginn der Krankheit ist zumeist durch die typischen Grippe-Symptome geprägt. Dazu gehören bspw. Gelenkschmerzen und ein allgemeines Schwächegefühl. Charakteristisch für das Krankheitsbild sind zudem geschwollene Lymphknoten, die meist im Halsbereich auftreten. In vielen Fällen geht das Pfeiffersche Drüsenfieber mit einer Mandelentzündung einher.

Chronischer Verlauf

Im ungünstigen Fall kann die Erkrankung einen chronischen Verlauf nehmen. Die Erkrankten leiden dann häufig über Jahre hinweg an körperlicher Mattigkeit, Fieber und depressiven Verstimmungen.

Menschen, die einer anstrengenden körperlichen Tätigkeit nachgehen wird die Ausübung ihres Berufes durch eine chronische Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber häufig unmöglich. Bekannte Fälle aus der Welt des Sports sind bspw. der ehemalige Fußballprofi Olaf Bodden oder der schwedische Tennisprofi Robin Söderling.

Diagnose: Was macht der Arzt?

Der Arzt wird i.d.R. zunächst ein Patientengespräch (Anamnese) durchführen und dabei insbesondere die vorliegenden Beschwerden abfragen. Sie können den Arzt unterstützen, indem sie sich vorab Notizen machen. Notieren Sie aufgetretenen Symptome – idealerweise mit dem Zeitpunkt ihres Auftretens.

Anschließend wird der Arzt den Rachenraum mit einem kleinen Spiegel untersuchen und dabei nach den typischen Anzeichen (gerötete, geschwollene Mandeln und ggf. Beläge) suchen. Er wird auch den Hals- und Kieferbereich auf geschwollene Lymphknoten abtasten.

Außerdem wird er eventuell etwas Blut entnehmen, das später im Labor auf charakteristische Blutbild-Veränderungen und Antikörper gegen das Epstein-Barr-Virus untersucht wird. Es ist auch ein Schnelltest auf das Epstein-Barr-Virus verfügbar. Aufgrund seiner geringen Verlässlichkeit bei Kindern – die vorwiegend vom Pfeifferschen Drüsenfieber betroffen sind – wird er jedoch nur selten eingesetzt.

Eine Ultraschalluntersuchung kann durchgeführt werden, um zu prüfen, ob Milz oder Leber geschwollen sind. Oft lässt sich die Vergrößerung dieser Organe aber auch ertasten.

Behandlung

Die Medizin ist nach wie vor auf der Suche nach einem Medikament gegen das Pfeiffersche Drüsenfieber. Aktuell existiert keine gegen die Ursache (das Epstein-Barr-Virus) gerichtete, antivirale Therapie. Auch ein prophylaktischer Impfschutz ist nicht verfügbar. Die Behandlung erfolgt rein symptomatisch.

Generell empfiehlt es sich viel zu trinken, um so den Flüssigkeitsaustausch anzuregen. Des Weiteren gilt es, körperliche und geistige Anstrengungen zu vermeiden. Für eine schnelle Genesung ist es von großer Wichtigkeit, Ruhe zu halten, damit sich der Körper erholen kann.

Bei hohem Fieber können Fiebersenker und Schmerzmittel zum Einsatz kommen. Ein Krankenhausaufenthalt ist bei nur selten auftretenden schweren Verläufen erforderlich.

Verlauf und Dauer

In der Regel heilt das Pfeiffersche Drüsenfieber innerhalb von zwei bis drei Wochen aus. Allerdings können sich Betroffene noch mehrere Wochen oder sogar Monate matt und abgeschlagen fühlen.

Schwere Verläufe sind selten, können aber Organschäden nach sich ziehen. Das Virus kann bspw. das Gehirn und die Hirnhäute befallen und dadurch neurologische Defekte auslösen. Durch die gestörte Blutbildung ist das Immunsystem der Patienten geschwächt und die Infektanfälligkeit ist erhöht. Sekundärinfektionen gehörten damit zu den Komplikationen der Erkrankung. Infektionen von Herz, Niere und Lunge werden berichtet.

Sehr selten geht die Erkrankung in einen chronischen Verlauf über und plagt die Betroffenen mit jahrelanger chronischer Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Depressionen. Die Symptome der chronischen Verlaufsform gleichen denen des chronischen Erschöpfungssyndroms (CFS).

Nach dem Abklingen der Symptomatik bleibt das Epstein-Barr-Virus lebenslang im Körper der Infizierten und kann gelegentlich im Speichel nachgewiesen werden. Als Spätfolge kann die Infektion bei immungeschwächten Personen – bspw. HIV-Patienten – Krebserkrankungen des Rachens und des Bluts nach sich ziehen.

Fragen und Antworten

Welcher Arzt ist zuständig?

Bei Kindern der Kinderarzt. Bei Erwachsenen der Hausarzt.

Pfeiffersches Drüsenfieber im Detail

| Merkmal | Beschreibung |

|---|---|

| Krankheit | Pfeiffersches Drüsenfieber |

| alternative Bezeichnungen | Pfeiffer-Drüsenfieber, Infektiöse Mononukleose Mononucleosis infectiosa Monozytenangina Morbus Pfeiffer Kusskrankheit |

| englische Bezeichnung | Infectious mononucleosis (IM) |

| ICD-10 Klassifizierung | B27.0 |

| Entdecker | Kinderarzt Emil Pfeiffer (1846–1921) |

| Erreger | Epstein-Barr-Virus |

| Typ | virale Infektionskrankheit |

| Impfung | nicht verfügbar |

| ursächliche Therapie | nicht verfügbar |

| Infektionsrate der Bevölkerung | ca. 50 Prozent |

| Mortalität (Tödlichkeit) | äußerst gering (nur Einzelfälle) |

Quellen

- ICD-10: B27 Infektiöse Mononukleose Ärztliche Anlaufstellen: Hausarzt, Allgemeinmediziner, Kinderarzt

- Die häufigsten Missverständnisse beim „Pfeifferschen Drüsenfieber – Autoren: Stemberger, Michaela ; Jung, Christoph ; Bogner, Johannes R – Publikation: MMW – Fortschritte der Medizin, 2018-05, Vol.160 (10), p.44-48 – DOI: 10.1007/s15006-018-0582-1

- Ist es Pfeiffersches Drüsenfieber? : Ohne Serologie ist die Abklärung nicht komplett – Autoren: Walther, Leif Erik – Publikation: MMW Fortschritte der Medizin, 2010-11, Vol.152 (47), p.42-45 – DOI: 10.1007/BF03367458

- Pfeiffer’sches Drüsenfieber – Autoren: Tidona, Christian A ; Darai, Gholamreza ; Sonntag, Hans-Günther ; Zöller, Lothar ; Handermann, Michaela – Publikation: Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen, 2009, p.629-629 – DOI: 10.1007/978-3-540-39026-8_835

- Multiple Sklerose und Epstein-Barr-Virus: Neue Entwicklungen und Perspektiven – Autoren: Ruprecht, K – Publikation: Der Nervenarzt, 2008-04, Vol.79 (4), p.399-407 – DOI: s00115-007-2335-8

- Diagnosis and treatment of infectious mononucleosis – Autoren: R E Bailey – Publikation: Am Fam Physician. 1994 Mar;49(4):879-88. – PMID: 8116521

- Infectious mononucleosis: be aware of its lethality – Autoren: Donald E Greydanus, Joav Merrick – Publikation: Int J Adolesc Med Health 2019 Jan 12;31(1) – DOI: 10.1515/ijamh-2018-0284

- Common questions about infectious mononucleosis – Autoren: Jason Womack, Marissa Jimenez – Publikation: Am Fam Physician. 2015 Mar 15;91(6):372-6. – PMID: PMID: 25822555