Inhaltsverzeichnis

- Was ist Brustkrebs?

- Symptome

- Behandlung

- Selbstuntersuchung

- erblicher Brustkrebs

- Brustkrebs beim Mann

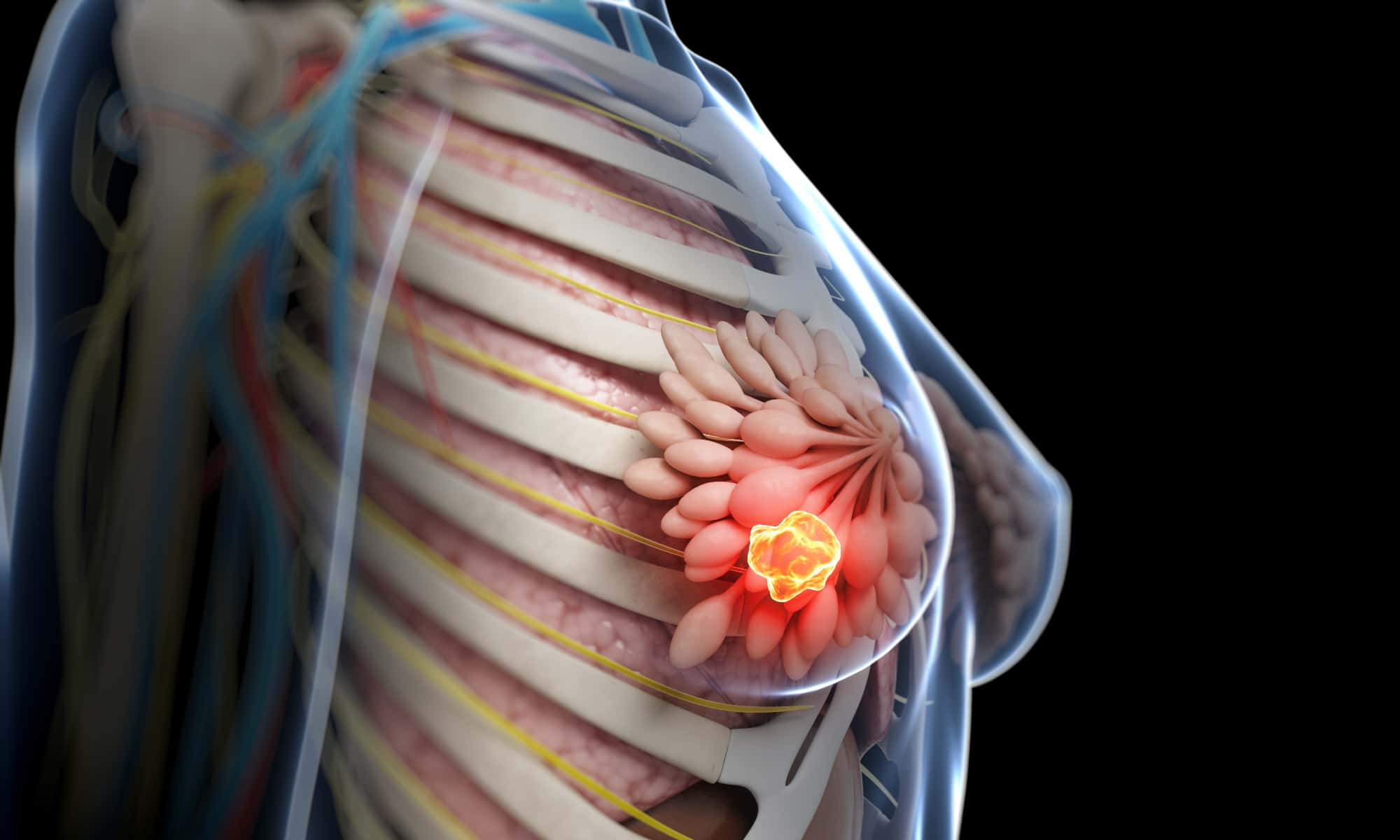

Was ist Brustkrebs?

Brustkrebs – fachsprachlich auch als „Mammakarzinom“ (von lateinisch „mamma“ für „Brust“) bezeichnet – zählt weltweit zu den häufigsten Tumorerkrankungen bei Frauen. In sehr seltenen Fällen können auch Männer betroffen sein. Die Erkrankung verursacht im Anfangsstadium keine oder kaum Beschwerden. Wird das Mammakarzinom früh erkannt, sind die Heilungschancen in der Regel sehr gut. Deshalb ist eine umfassende Vorsorge wichtig.

Symptome

Die häufigsten Symptome für Brustkrebs

Im Anfangsstadium verursacht Brustkrebs noch keine Beschwerden, allerdings gibt es einige Anzeichen, die auf einen Tumor hinweisen können. Diese Symptome sind durch eine regelmäßige und gründliche Selbstuntersuchung sowie eine kritische Selbstbegutachtung der Brust zu erkennen.

Bei Auffälligkeiten sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden, um diese Beobachtungen abzuklären.

Doch keine Angst: In vielen Fällen handelt es sich glücklicherweise um „falschen Alarm“ oder bspw. harmlose Zysten oder gutartige Tumore. Machen Sie sich also bei auffälligen Veränderungen nicht verrückt, aber lassen Sie diese auf jeden Fall untersuchen. Im Zweifel dient das immer der Selbstberuhigung und sorgt dafür, dass Sie besser schlafen können.

Diese Symptome können auf Brustkrebs hinweisen:

Brustkrebs beim Mann – Welche Symptome sind typisch?

In sehr seltenen Fällen sind auch Männer von einem Mammakarzinom betroffen. Da Brustkrebs jedoch als Frauenkrankheit gilt, wird ein Brusttumor bei Männern meist zu spät bemerkt.

Daher gelten dieselben Vorsorgeregeln auch für Männer! Es treten auch die oben genannten Symptome auf, wobei auffällige Knoten sowie Flüssigkeitsabsonderungen aus der Brustwarze bei Männern häufige Erstsymptome sind.

Brustkrebs kann aufgrund genetischer Veranlagung entstehen

Seit einigen Jahren zählt die Mammografie für Frauen im mittleren Lebensalter zur Standardvorsorge. Manche Frauen, die familiär mit Brustkrebs vorbelastet sind, sollten bereits im jungen Alter zur Mammografie gehen. Insbesondere, wenn die Mutter, eine der Großmütter (vor allem die Großmutter mütterlicherseits) und / oder eine Schwester bzw. eine Tante betroffen sind, ist besondere Vorsicht geboten.

Manche Brustkrebsformen sind genetisch bedingt und treten daher in bestimmten Familien gehäuft auf – mit einem deutlich erhöhten Risiko für die einzelnen Familienmitglieder.

Sind also Mutter oder Großmutter bereits in jungen Jahren an Brustkrebs erkrankt, so sind unbedingt eine erhöhte Wachsamkeit sowie gegebenenfalls eine genetische Untersuchung notwendig. Die meisten Brustkrebsarten entstehen jedoch zufällig, z. B. im Zuge hormoneller Veränderungen in den Wechseljahren.

Verbreitung

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, an der in Deutschland jährlich ca. 43.000 Frauen erkranken. Dabei sind 15.000 zum Diagnosezeitpunkt jünger als 60 Jahre.

Ursache

Die Ursache für Brustkrebs ist bislang nicht bekannt. Es wird vermutet, dass Faktoren wie steigendes Alter, früher Beginn der Menstruation, später Beginn der Wechseljahre, Knötchen- oder Zystenbildungen an den Brüsten, Hormonersatztherapie, Übergewicht sowie fettreiche Ernährung Auslöser sein können. Etwa 5 bis 10 Prozent der Erkrankungen sind auf vererbte Veränderungen bestimmter Gene zurückzuführen.

Diagnose

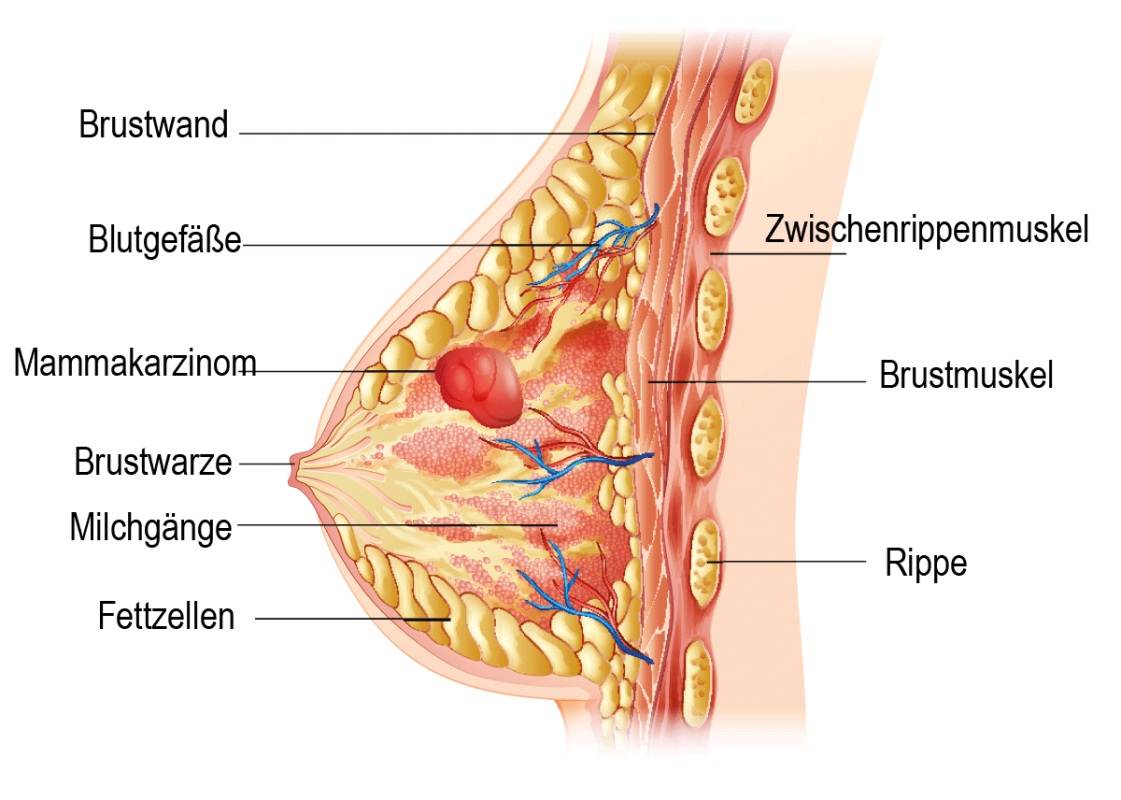

Bei Verdacht auf Brustkrebs wird zunächst eine Mammografie, eventuell auch eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Zusätzlich kann eine Gewebeprobe (Biopsie) entnommen werden. Nur so kann ein gutartiger von einem bösartigen Tumor unterschieden werden.

Bestätigt sich die Diagnose, sind weitere Untersuchungen notwendig, um die Ausbreitung der Erkrankung verhindern zu können.

Eine Röntgenuntersuchung der Lunge, eine Skelettzintigraphie sowie eine Ultraschalluntersuchung oder eine Computertomographie des Bauchraumes sind übliche Diagnoseverfahren. Daneben sollte eine Bestimmung von Hormonrezeptoren erfolgen.

Behandlung

Die Art und Weise der Behandlung ist abhängig von der Größe des Tumors sowie der Beteiligung anderer Organe. Oberstes Ziel ist die vollständige Entfernung des Tumors.

Meist lässt sich der Tumor so entfernen, dass die Brust erhalten bleibt. Bei großen Tumoren wird zuerst eine Chemotherapie angewandt, um eine Verkleinerung des Tumors zu bewirken. Ist die Brustkorbmuskulatur betroffen, ist eine Erhaltung der Brust in den wenigsten Fällen möglich.

Da eine Brustamputation eine große psychische Belastung darstellt, sollte unterstützende Hilfe eines Psychotherapeuten oder Psychoonkologen in Anspruch genommen werden. Durch plastische Operationsverfahren kann eine amputierte Brust rekonstruiert werden.

Nach dem operativen Eingriff ist meist eine Nachbehandlung sinnvoll, um eventuell vorhandene, Metastasen zu eliminieren. Konnte die Brust erhalten werden, sollte zusätzlich eine Strahlentherapie oder Antikörperbehandlung erfolgen, um verbliebene Tumorzellen vollständig zu zerstören.

Vorbeugung

Die Mammografie wird in der Regel alle zwei Jahre durchgeführt, bei Risikopatientinnen auch einmal im Jahr. Zusätzlich ist eine sonografische Untersuchung möglich, die oft bessere und feinere Ergebnisse liefert als eine Röntgenaufnahme.

Vor allem Frauen mit großen Brüsten bzw. dichtem Brustgewebe sollten nach einer Ultraschalluntersuchung fragen, da bei ihnen eine Mammografie nur bedingt aussagekräftig ist. Zwar wird häufig vor diesem Screening gewarnt, da ein fälschlicher Krebsverdacht nicht selten ist – aber zugleich haben diese Untersuchungen bereits vielen Frauen das Leben gerettet.

Selbstuntersuchung

Wichtiger jedoch ist die Selbstuntersuchung, da die meisten Krebsdiagnosen aufgrund der Beobachtungen der Frauen selbst gestellt werden können.

Sie sollten Ihre Brust regelmäßig abtasten und auf augenscheinliche Veränderungen hin untersuchen. Dies gelingt am besten direkt in den Tagen nach der Periode, da das Gewebe dann am weichsten ist. Beziehen Sie auch die Achselhöhle in die Untersuchung ein. In vielen Fällen weisen vergrößerte Lymphknoten auf ein Mammakarzinom hin.

Etwa die Hälfte der Brusttumore tritt im oberen Außenbereich der Brust auf, lediglich 15 Prozent der Karzinome befinden sich im inneren Bereich. Die linke Brust wird dabei häufiger von einem Tumor befallen als die rechte.

In der Regel können Tumore bereits ab einem Durchmesser von ein bis zwei Zentimetern ertastet werden, jedoch nur dann, wenn sie sich nicht im Gewebeinneren befinden.

Erblicher Brustkrebs

Die Schauspielerin Angelina Jolie trat im Mai 2013 mit einer überraschenden Mitteilung an die Weltöffentlichkeit: Der Hollywoodstar hatte sich beide Brüste amputieren lassen. Der empörte Aufschrei insbesondere unter den Männern war groß, doch zugleich hatte Jolies Geständnis zur Folge, dass unzählige Frauen es ihr gleich tun wollten

Brustkrebs-Gen BRCA1

Angelina Jolie hatte einen guten Grund für ihre Brustamputation: Bei einem speziellen Bluttest wurde bei ihr eine Mutation des „Brustkrebsgens“ BRCA1 diagnostiziert.

Außerdem errechneten die Spezialisten eine Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent, dass die sechsfache Mutter an Brustkrebs erkranken würde. Jolie, deren Mutter bereits in jungen Jahren an derselben Krankheit verstarb, wollte sich und ihrer Familie dieses Schicksal ersparen. Doch wie häufig tritt familiär bedingter Brustkrebs auf?

Was ist erblich bedingter Brustkrebs?

Pro Jahr werden etwa 74.500 neue Brustkrebserkrankungen in Deutschland diagnostiziert. Ein Großteil der Betroffenen ist 55 Jahre und älter. Brustkrebs ist, ebenso wie eine Reihe von anderen Krebserkrankungen, statistisch eine Erscheinung des Alters.

In schätzungsweise fünf bis zehn Prozent der Familien tritt Brustkrebs jedoch gehäuft auf. In vielen Fällen sind mehrere Frauen in direkter Blutsverwandtschaft bereits in jungen Jahren erkrankt. Oft ist zudem eine Häufung an Eierstockkrebs in derselben Familie zu beobachten.

Nicht in allen Fällen ist diese Häufung auf die Genetik zurückzuführen, da manchmal auch der Zufall eine Rolle spielt bzw. Krebs-begünstigende Lebensweisen von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Etwa 3.000 bis 4.000 der jährlichen Neuerkrankungen haben ihre Ursache jedoch tatsächlich in einer Mutation der Gene BRCA1 und BRCA2.

Diese genetische Veranlagung wird nicht nur von der Mutter auf die Tochter, sondern auch vom Vater auf seine Kinder vererbt. Die Mutation kann in etwa 50 bis 60 Prozent der Fälle Brustkrebs und mit einer 30- bis 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit Eierstockkrebs auslösen.

Aktueller Forschungsstand

Oft wird behauptet, erblich bedingten Krebs und so etwas wie „Krebsgene“ gäbe es gar nicht, schließlich sei jede Art von Krebs auf eine Genveränderung zurückzuführen.

Diese Aussage ist jedoch nur zum Teil richtig. Alle Krebserkrankungen gehen in der Tat auf genetische Veränderungen zurück. Allerdings muss zwischen zufälligen, krebsauslösenden Mutationen des Erbgutes und erblich bedingten Gendefekten unterschieden werden.

Erblich-familiäre Gendefekte wie der erbliche Brustkrebs werden bereits während der fötalen Entwicklung im kindlichen Körper angelegt und über Generationen hinweg vererbt. Dieses Phänomen wird auch als „autosomal-dominant vererbte Keimbahnmutation“ bezeichnet.

Als sogenannte „Brustkrebsgene“ sind vor allem die Gene BRCA1 und BRCA2 bekannt. Es gibt jedoch noch eine Reihe weiterer genetischer Auslöser. Mutation von BRCA1 und BRCA2 sind für etwa 25 bis 50 Prozent der erblich bedingten Brustkrebsfälle verantwortlich. Sie lassen sich relativ sicher mithilfe einer DNA-Analyse identifizieren.

2010 wurde das sogenannte BRCA3-Gen entdeckt. Eine Mutation des auch als RAD51C bezeichneten Gens tritt in etwa ein bis vier Prozent der Brustkrebsfamilien auf.

Schätzungsweise 60 bis 80 Prozent der Trägerinnen (und ein kleiner Teil der männlichen Träger) erkrankt an Brustkrebs, zudem weitere 20 bis 40 Prozent an Eierstockkrebs. Des Weiteren existieren einige Genmutationen, die nur ein niedriges bzw. moderates Risiko bergen, dass ihre Trägerin tatsächlich an Brustkrebs erkrankt.

Typische Charakteristika eines erblich bedingten Mammakarzinoms

Eine mögliche erbliche Veranlagung lässt sich häufig bereits aus der Familiengeschichte ablesen, wobei die reine Häufung an verschiedenen Krebserkrankungen nur wenig über die tatsächliche Erblichkeit aussagt.

Erblicher Brustkrebs gilt jedoch als wahrscheinlich, wenn mehrere dokumentierte Fälle von Brustkrebs bei blutsverwandten Familienmitgliedern in direkter Linie auftauchen – und zwar über mehrere Generationen hinweg. Dabei können sowohl die weiblichen als auch die männlichen Familienmitglieder die Überträger des Gens sein und auch selbst erkranken.

Suchen Sie eine humangenetische Beratungsstelle auf, wenn Ihre Großmütter, Mutter oder Vater, Ihre Geschwister oder die Geschwister Ihrer Eltern an Brust- und / oder Eierstockkrebs erkrankt sind.

In manchen Familien tritt die erbliche Brustkrebsvariante auch zusammen mit einer Häufung von Darmkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs bei den (männlichen) Verwandten auf. Des Weiteren tritt erblich bedingter Brustkrebs meist bei jüngeren Frauen auf, d.h. in einem Lebensalter von (deutlich) unter 50 Jahren. Auch eine beidseitige Brustkrebserkrankung kommt bei erblichem Brustkrebs häufiger vor als bei zufälligen Mutationen.

Verdacht auf erblich bedingten Brustkrebs? Das können Sie tun

Hegen Sie den Verdacht, aus einer solchen „Krebsfamilie“ zu kommen, dann können Sie sich an ein spezialisiertes Zentrum wenden. In Deutschland gibt es derzeit (Stand: September 2022) 23 dieser Zentren, die vom Deutschen Konsortium für Brust- und Eierstockkrebs betrieben werden. Dazu gehört u. a. die Charité in Berlin.

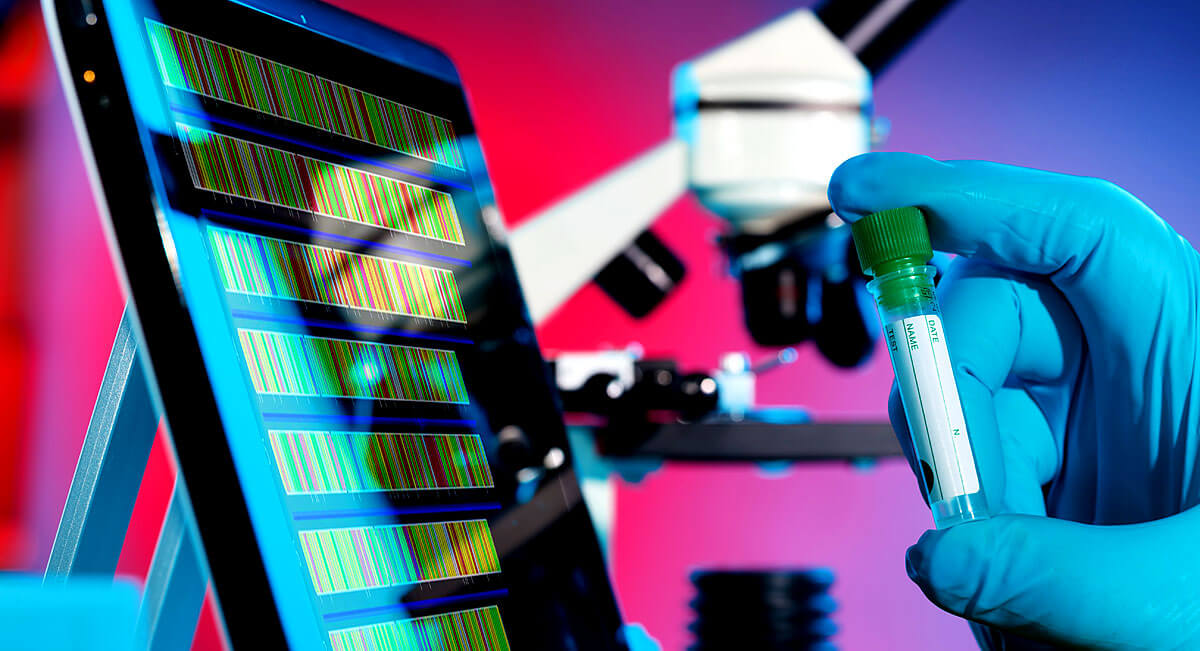

Hier können Sie sich individuell beraten lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, per Bluttest die DNA untersuchen zu lassen und so festzustellen, ob Sie selbst Mutation der „Risikogene“ tragen. Ein solcher Test hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Überlegen Sie sich gut, ob Sie das Ergebnis wirklich wissen wollen.

Natürlich verschafft ein negatives Ergebnis Erleichterung, allerdings kann ein positives auch belastende Auswirkungen auf Ihre Psyche und Ihr soziales Leben haben. Ein Test ist grundsätzlich nur dann sinnvoll, wenn sie auch bereit sind, im Falle eines vorliegenden, hohen Risikos zu handeln – sei es durch eine engmaschige Vorsorge oder durch prophylaktische Eingriffe.

Überlegen Sie sich, was dieses Wissen für Sie bedeutet – und wie Sie im Fall der Fälle damit umgehen können und wollen. Das Diagnoseverfahren an sich ist für Sie recht unkompliziert, denn Ihnen wird lediglich Blut abgenommen. In diesem Blut wird gezielt nach den verdächtigen Mutationen gesucht. Anschließend wird Ihr individuelles Risiko errechnet, wobei u.a. die Häufigkeit der Brustkrebsfälle in Ihrer Familie einfließt.

Übrigens, auch wenn Sie aus einer „Krebsfamilie“ mit erblich bedingtem Brustkrebs kommen, müssen Sie nicht zwangsläufig selbst von diesem Gendefekt betroffen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern die Veranlagung vererben, beträgt lediglich 50 Prozent. Sie haben also eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, nicht Trägerin einer Mutation eines „Brustkrebsgens“ zu sein. Der Gentest ist erst ab dem 18. Geburtstag, also ab Volljährigkeit, möglich.

Ich wurde positiv getestet: Was kann ich tun, um mögliche Risiken zu minimieren?

Zunächst einmal: keine Panik. Auch wenn Sie tatsächlich Trägerin einer Risiko-Mutation sind, bedeutet dies noch lange nicht, dass Sie tatsächlich an Brustkrebs erkranken.

1. Prävention / Vorsorgeuntersuchungen

Zunächst einmal werden engmaschige Vorsorgeuntersuchungen, dabei insbesondere Mammografie, MRT und / oder sonografische (d. h. Ultraschall) Untersuchungen empfohlen. Die empfohlene Häufigkeit der Untersuchungen hängt dabei von Ihrem persönlichen Risiko ab.

2. Chirurgie

Die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, wird durch eine Amputation beider Brüste um bis zu 95 Prozent gesenkt. Es verbleibt ein kleines Restrisiko, zudem schützt eine Mastektomie nicht vor dem ebenfalls erblichen Eierstockkrebs. Eine Entfernung der Eierstöcke wird jungen Frauen jedoch nicht empfohlen, da sie anschließend unfruchtbar sind und verfrüht in die Wechseljahre versetzt werden. Die Ovarektomie, so der Fachbegriff, wird frühestens ab 40 Jahren empfohlen. Derartige chirurgische Schritte wollen jedoch gut überlegt und abgewogen sein, denn diese Amputationen können massive seelische und auch körperliche Probleme nach sich ziehen.

3. Medikamentöse Prävention

Diverse Studien kamen zu dem Ergebnis, dass bestimmte Medikamente vor Brustkrebs schützen können. Die präventiv wirkenden Medikamente zielen darauf ab, das weibliche Hormon Östrogen zu unterdrücken, da die meisten Tumorarten des Brustkrebses von diesem Hormon abhängig sind. Gute Ergebnisse konnten etwa das Antiöstrogen Tamoxifen sowie einige Medikamente aus der Gruppe der Aromatasehemmer (etwa Exemestan oder Anastrozol) vorweisen. Letztere unterbinden die Östrogenproduktion vollständig.

Updates und Aktuelles

Neuer Bluttest zur Früherkennung

Forscher der Universitätsklinik Heidelberg haben einen neuen Bluttest entwickelt, der für Brustkrebs typische Botenstoffe im Blut nachweisen kann. Der Test soll mit einer Treffsicherheit von 75 Prozent ähnlich zuverlässig sein wie eine Mammografie (78 Prozent).

Der Test soll vor allem die Vorsorge bei jungen Frauen, bei denen eine Mammografie nicht sinnvoll ist, erleichtern und Brustkrebs früher erkennen können.

Leitender Wissenschaftler: Christof Sohn, ärztlicher Direktor der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg

Links & Quellen

- ICD-10: C50 Mammakarzinom Ärztliche Anlaufstellen: Gynäkologe, Onkologe

- Ratgeber: „Komme ich aus einer Krebsfamilie?“ | Mamma Mia

- Deutsche Krebshilfe e.V.

- Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ)

- Zentren Familiärer Brust- und Eierstockkrebs in Deutschland