Inhaltsverzeichnis

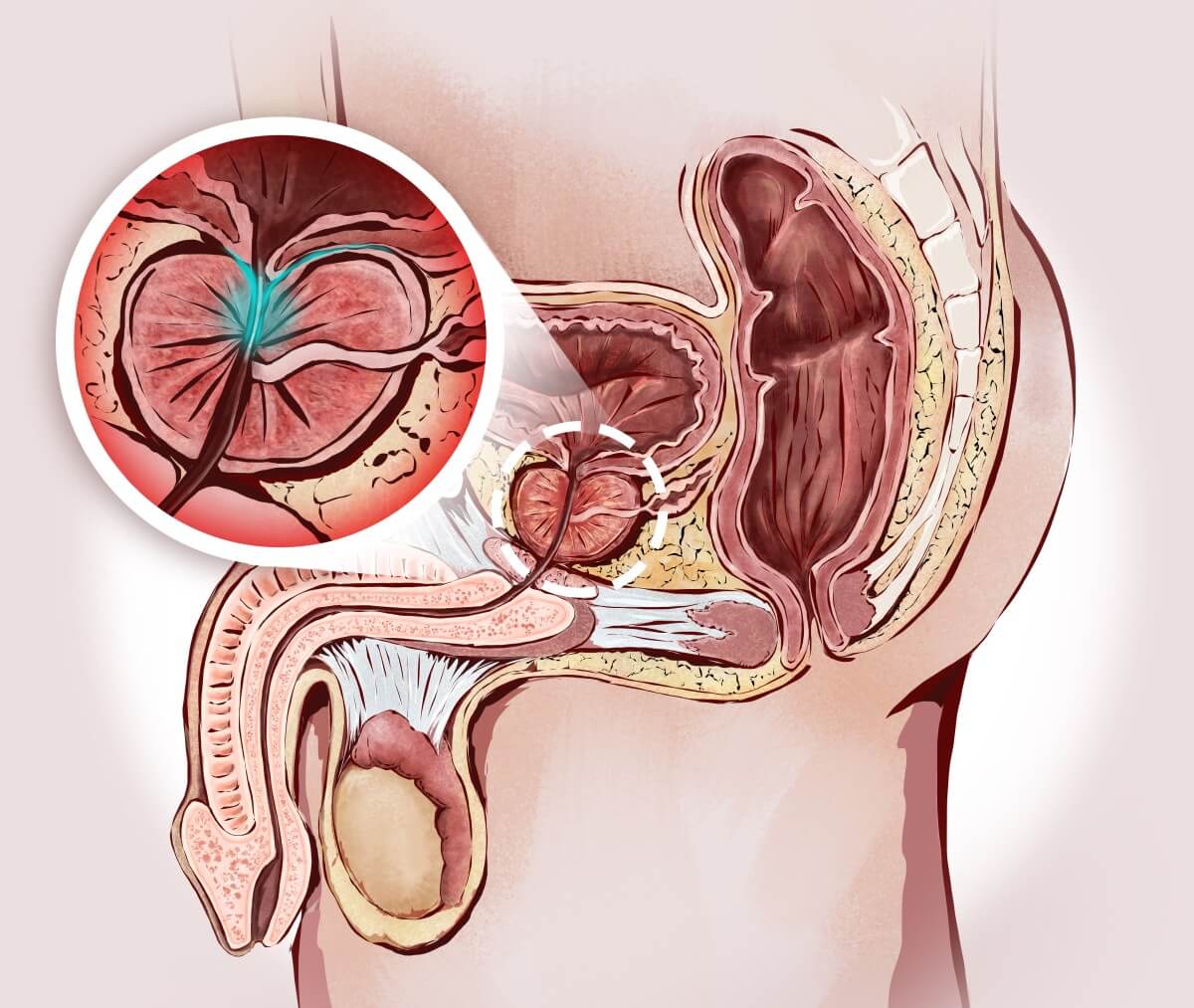

Was ist Prostatakrebs?

Prostatakrebs ist eine bösartige Tumorerkrankung der Vorsteherdrüse (Prostata). Sie gehört neben Lungenkrebs und Darmkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen des Mannes. Postatakrebs trifft vor allem ältere Männer ab 50 Jahren. In Deutschland wird seit Jahren eine Zunahme der Prostatakrebserkrankungen beobachtet. Wissenschaftler führen das aber vor allem auf die gestiegene Lebenserwartung und verbesserte Diagnostik zurück. Rund 12.000 Männer sterben in Deutschland jährlich an Prostatakrebs.

Prostatakrebs Symptome

| Die typischen Anzeichen des Prostatakarzinoms |

|---|

| Verminderte Urinmenge beim Wasserlassen (schwacher Strahl) |

| Startschwierigkeiten beim Wasserlassen |

| Restharn nach dem Wasserlassen |

| nächtlicher Harndrang |

| Schmerzen beim Wasserlassen |

| Brennen beim Wasserlassen |

| Errektionsstörungen |

| Schmerzen im Dammbereich |

| Unterbauchschmerzen |

| schmerzhafte Errektion |

| häufiges Wasserlassen mit geringer Harnmenge |

| Blut im Urin |

| Blut im Ejakulat (Sperma) |

| Stuhlunregelmässigkeiten |

| Schmerzen beim Samenerguss |

| erhöhter PSA-Wert (Labordiagnostik) |

| Nachtropfen nach dem Wasserlassen |

| Harnstottern |

| Gewichtsabnahme |

Prostatakrebs bleibt oft lange symptomlos, weshalb zur frühzeitigen Erkennung insbesondere Vorsorgeuntersuchungen wichtig sind.

PSA Wert

Das PSA ist ein Eiweiß, welches exklusiv von den Zellen der Prostata hergestellt und in das Blut abgegeben wird. Mit Messungen kann der PSA Wert festgestellt werden, welcher als Maßstab für die Aktivität von Prostatagewebe dient. Ein erhöhter Wert kann – muss aber nicht! – ein Hinweis auf einen Prostatakrebs sein. Ebenso kann eine gutartige Vergrößerung der Prostata oder eine Entzündung der Auslöser sein. Auch wenn die Aussage des PSA Werts nicht verlässlich ist, hat er sich aber doch als bester Hinweisstoff für Krebszellen (Tumor-Marker) erwiesen. Erst die Entnahme einer Gewebeprobe kann Gewissheit über die bös- oder gutartige Ursache des erhöhten PSA Werts bringen. Messungen sind auch nach einer Behandlung des Prostatakrebses sinnvoll, da sich daraus der Erfolg einer Therapie ablesen lässt.

Risiko

Mit steigendem Lebensalter erhöht sich das Risiko für Prostatakrebs, welcher bei Männern die häufigste Krebsart darstellt. Es wird deshalb ab 45 Jahren eine periodische Vorsorgeuntersuchung empfohlen. Über 80 Prozent der an Prostatakrebs erkrankten Männer sind älter als 60 Jahre. Heute wird bei jedem sechsten Mann eine Prostatakrebs Erkrankung festgestellt, welche aber – abhängig vom Zeitpunkt der Entdeckung – keinesfalls immer dramatisch verlaufen muss. Eine wichtige Rolle spielen der natürliche Alterungsprozess, der allgemeine Gesundheitszustand sowie die genetisch bedingte Disposition unter Blutsverwandten (Vater, Sohn, Bruder).

Vorsorge

Es gibt keine nachgewiesenen Möglichkeiten zur Vermeidung von Prostatakrebs. Studien lassen aber vermuten, dass eine ausgewogenen Ernährung und dem Alter angepasste sportliche Aktivitäten eine vorbeugende Rolle spielen. Kalorien- und fettreiche Kost mit wenigen Ballaststoffen wirkt eher negativ, Gemüse und Getreideprodukte scheinen einen schützenden Effekt zu haben. Kombiniert mit einer regelmäßigen Vorsorgekontrolle kann das Risiko stark reduziert werden. Vegetarier haben insgesamt ein deutlich geringeres Erkrankungsrisiko.

Prostatakrebs

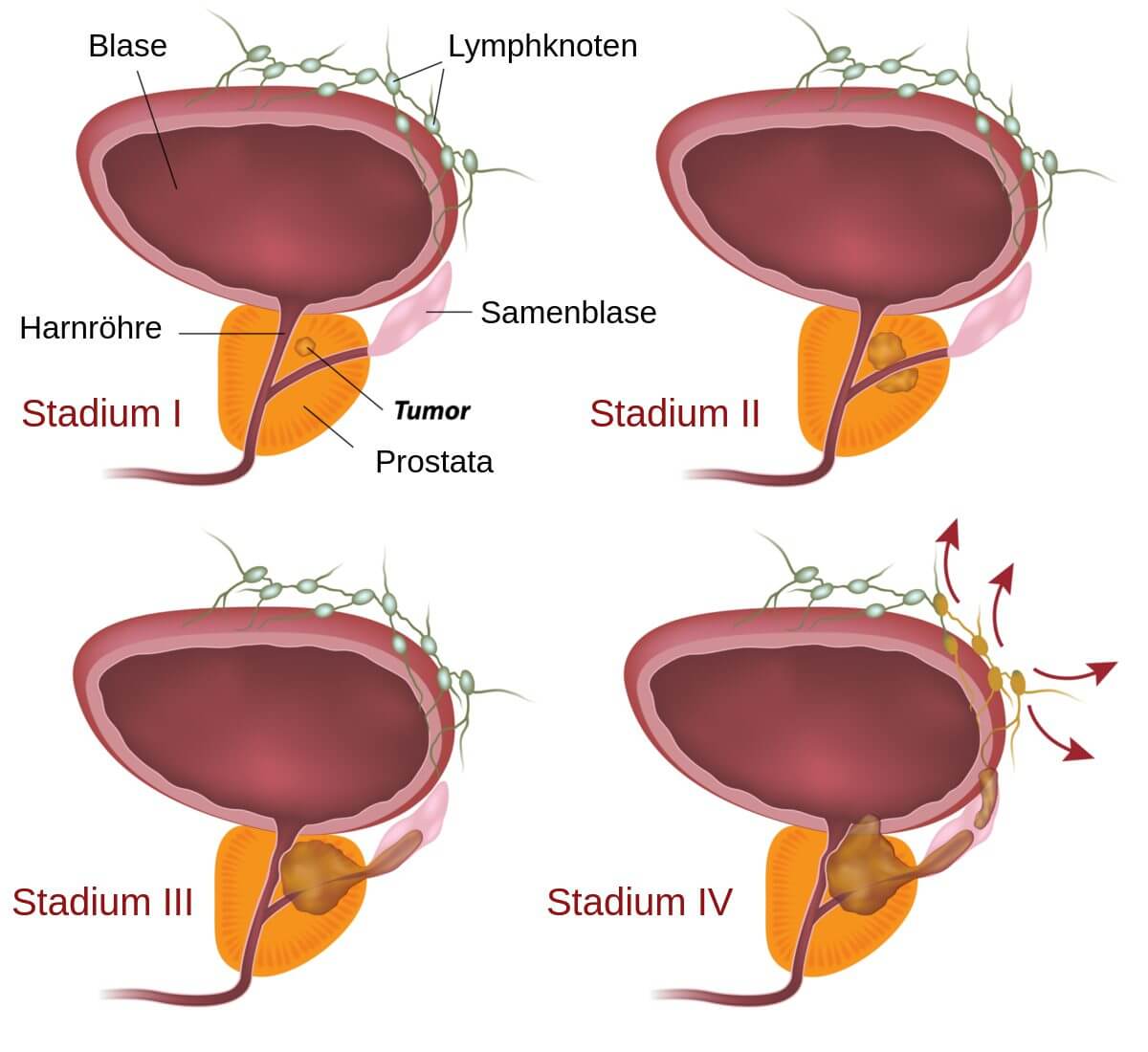

Der Prostatakrebs ist eine Reaktion auf Veränderungen im Erbgut der Zellen und wächst meist nur langsam, stellt also in vielen Fällen keine unmittelbare Lebensgefahr dar. Ursprünglich gesunde Zellen vermehren sich unkontrolliert, mutieren zu Krebszellen, dringen in umliegendes Gewebe ein und können sich im schlimmsten Fall von ihrem Entstehungsort lösen und Ableger (Metastasen) bilden. Die Lebenserwartung hängt vom Tumortyp sowie dessen Ausbreitung und Größe ab. Es wird unterschieden zwischen lokal begrenztem, lokal fortgeschrittenem und metastasierendem Tumor.

Eine Vorsorgeuntersuchung beim Arzt ist vielen Männern unangenehm und wird oft – bis zum Auftreten von konkreten Problemen oder Schmerzen – hinausgeschoben. Das Erkennen von Prostataproblemen ist für den Laien schwierig und nicht zuverlässig, da die Auswirkungen einer bösartigen Geschwulst sich erst spät bemerkbar machen können. Ein dringendes Alarmzeichen ist das Auftreten gewisser Symptome, bei denen rasche Hilfe und Abklärung bei einem Arzt gesucht werden sollte:

- Probleme beim Wasser lassen

- Schmerzen im Unterleib oder unteren Rückenbereich

- Beschwerden beim Geschlechtsverkehr

- Blut im Urin

Diagnose

Beim Untersuchungstermin wird sich der Arzt nach konkreten Beschwerden oder Veränderungen des Gesundheitszustandes erkundigen. (Anamnese) Die Basisabklärung beginnt mit einer rektalen Tastuntersuchung durch die Wand des Enddarms, um so allfällige Veränderungen von Konsistenz und Form der Prostata feststellen zu können. Diese ursprüngliche Suchmethode gilt auch in heutiger Zeit als unverzichtbar, erlaubt allerdings noch keine verlässliche Diagnose.

Bei Verdachtsmomenten auf einen bösartigen Tumor (Karzinom) werden weitere Abklärungen und Messungen eskalierend vorgenommen, vom PSA Bluttest bis hin zur Gewebeentnahme (Biopsie) und Ultraschallkontrolle. Die sogenannte Prostatastanzbiopsie wird meist unter lokaler Betäubung durchgeführt und erlaubt eine sichere Diagnose.

Bei Bedarf können ergänzende Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren durchgeführt werden, um das genaue Stadium der Erkrankung zu ermitteln. Die Diagnose Prostatakrebs ist für die meisten Betroffenen eine schwer erträgliche Nachricht, die unvermittelt großen Einfluss auf die Lebensqualität und den Lebensstil haben kann.

Gleason-Score

Die Abweichung und das Wachstum der Krebszellen im Verhältnis zum gesunden Gewebe ist ein Maß für die Bösartigkeit (Malignität) des Tumors. Der amerikanische Arzt Donald Gleason hat 1966 das nach ihm benannte Stufensystem von 1 – 5 definiert, welches heute international verwendet wird und das vormalige Grading-System der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst hat.

Dabei steht die „1“ für gut differenzierte Zellen, die noch weitgehend der gesunden Struktur entsprechen. Die „5“ bezeichnet schlecht differenzierte, d.h. schnell wachsende und aggressive Zellen. Bei einer Anzahl von Zellproben werden nur die beiden größten Gruppen zur Ermittlung der Gleason-Score berücksichtigt und addiert. Der Wert beträgt dann 2 im besten Fall und 10 im schlechtesten Fall.

Prognose & Lebenserwartung

Es muss in jedem Fall sorgfältig abgewogen werden, ob und wann eine Behandlung in Relation zu den Risiken eines chirurgischen Eingriffs oder einer Strahlentherapie gerechtfertigt und sinnvoll ist. Beim Vorgehen wird zwischen dem abwartenden Beobachten (Watchful Waiting) und der aktiven Überwachung (Active Surveillance) unterschieden.

Bei der Vorgehensweise des Beobachtens wird der Tumor unabhängig vom Stadium nicht therapiert. Dieses Verfahren wird vor allem bei älteren Männern angewandt, deren biologisches Alter und gesundheitlicher Allgemeinzustand eine voraussichtliche Lebenserwartung von unter zehn Jahren vermuten lassen.

Alle verfügbaren Therapien würden diesen Personenkreis stark belasten und die Lebensqualität zusätzlich einschränken. Im Vordergrund steht deshalb die umfassende Betreuung und Pflege (engl. Palliative Care), um dem Patienten eine der Situation angepasste optimale Lebensweise zu ermöglichen.

Bei der aktiven Überwachung wird der Patient engmaschig begleitet; bei einer Verschlimmerung erfolgt eine Operation oder eine Therapie. Es geht darum, den richtigen Zeitpunkt für eine Behandlung zu finden.

Lebenserwartung

Die Lebenserwartung bei Prostatakrebs ist generell gut. Rund 80 Prozent der Patienten überleben ihre Krebserkrankung und sterben aus anderen Gründen.

Entscheidend für die Dauer des Überlebens ist das Erkrankungsstadium zum Zeitpunkt der Diagnosestellung. Während eng begrenzte Tumore fast immer vollständig heilbar sind, ist bei metastasiertem Prostatakrebs oft nur noch eine palliative Behandlung möglich. Aber auch Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs leben oft noch jahrelang.

Behandlung

Es bestehen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, welche teilweise auch miteinander kombiniert werden können. Entscheidend für die Auswahl der Therapie ist das Krebsstadium; es gibt kein allgemein gültiges Verfahren. Nicht zuletzt gilt es auch die persönlichen Wünsche des Betroffenen zu berücksichtigen.

Solange der Krebs noch keine Metastasen gebildet hat und nur die Prostata betroffen ist, bestehen gute Behandlungsmöglichkeiten. Die Verbreitung von Ablegern an anderen Stellen im Körper erfolgt in der Regel über ein Blut- oder ein Lymphgefäß. Um festzustellen, ob der Tumor Metastasen gebildet hat, werden bildgebende Untersuchungen (Computertomografie) durchgeführt.

Mit ihren Wanderungsbewegungen unterscheiden sich bösartige Tumorzellen von gesunden Zellen, welche bis auf wenige Arten stets am angestammten Ort verbleiben. Die am häufigsten betroffenen Körperregionen durch Metastasen sind die Wirbelsäule sowie Rippen- und Beckenknochen.

TNM-System

Zur Einschätzung und Kurzbeschreibung des Ausmaßes einer Tumorerkrankung wird in der Regel die internationale TNM-Klassifikation verwendet:

- Tumor, steht für die Größe und Ausbreitung des Primärtumors

- Nodus (lateinisch: Knoten) gibt an, ob Krebszellen in nahen Lymphknoten gefunden wurden

- Metastasen, sagt aus ob Krebszellen in anderen Körperregionen vorhanden sind

Diesen Buchstabenabkürzungen folgen Zahlenangaben zum Ausmaß, wobei „0“ jeweils die beste Situation darstellt; je höher die Zahl, desto größer ist der Problemumfang.

Operation

Vor der Entscheidung für eine Operation sollte man auch alternative Szenarien prüfen, wie Bestrahlung oder neue Therapien. Es sollte geklärt werden, ob eine sofortige Behandlung erforderlich ist. Falls der Krebs sich auf die Prostata beschränkt, kann er durch eine Operation vollständig eliminiert werden.

Bei dieser sogenannten radikalen Prostatektomie werden neben der Prostata auch die Samenblasen entfernt. Die Chancen für eine vollständige Heilung sind sehr gut. Gravierende Komplikationen des Eingriffs können allerdings der Verlust der Erektionsfähigkeit (Impotenz) sowie Probleme mit unerwünschtem Wasser lassen sein (Harninkontinenz).

Strahlentherapie

Krebszellen können durch energiereiche radioaktive Strahlung zerstört werden. Beim Prostatakrebs wird die Strahlentherapie auf zwei Arten eingesetzt. Die äußere Bestrahlung erfolgt durch die Haut (perkutane Radiotherapie), wobei genaue Ausrichtung und Dosis vor der Behandlung vom Computer berechnet werden.

Bei der Bestrahlung von innen (Brachytherapie) wird die Strahlenquelle direkt in den Tumor geleitet. Dazu werden winzige Metallstifte (Seeds) in die Prostata implantiert, wo sie während einigen Wochen ihre radioaktive Strahlung – mit sehr geringer Reichweite und kurzer Halbwertszeit – auf das begrenzte Gebiet abgeben. Nach der Behandlung können die Seeds gefahrlos im Körper verbleiben.

Antihormontherapie

Der Stoffwechsel von Hormonen hat einen Einfluss auf das Wachstum von Krebszellen. Durch medikamentösen Einsatz kann die Wirkung von Testosteron unterdrückt werden, was zu einer Verlangsamung des schädlichen Wachstums führt.

Diese Art der Behandlung kommt vor allem für Männer infrage, bei denen die Erkrankung schon fortgeschritten ist und auch schon Metastasen bestehen. Eine Heilung kann dadurch allerdings nicht erreicht werden. Die Antihormontherapie kann auch unterstützend eingesetzt werden, z.B. im Versuch, den Tumor vor einer Strahlentherapie zu verkleinern.

Chemotherapie

Bei einer Chemotherapie kommen spezielle Medikamente (Zytostatika) zum Einsatz, welche in der Regel als Infusion verabreicht werden und die das Wachstum von Krebszellen hemmen und zerstören. Dadurch kann das Tumorwachstum bei einer fortgeschrittenen Erkrankung gebremst werden. Die Beschwerden können gelindert und die Lebenszeit verlängert werden, eine Heilung ist aber nicht möglich.

Da die Zytostatika auf alle sich rasch teilenden Zellen einwirken, werden als schwerwiegende Nebenwirkungen leider auch gesunde Zellen in Mitleidenschaft gezogen. Dies betrifft insbesondere die Schleimhautzellen des Verdauungstrakts (Nahrungsaufnahme wird erschwert) und die blutbildenden Zellen des Knochenmarks (zahlenmäßige Verringerung der Blutkörperchen).

Viele Patienten leiden dann unter Übelkeit, Durchfall und erhöhter Infektionsanfälligkeit. Die Auswirkungen können in schweren Fällen eine Unterbrechung der Therapie oder eine Verringerung der angewandten Dosis erfordern. In der Regel verschwinden die Komplikationen nach dem Ende der Chemotherapie.

HIFU Therapie

Der hochintensive fokussierte Ultraschall (HIFU) ist eine neue und innovative Behandlungsart, mit der nur der Krebs eliminiert wird, die Prostata bleibt hingegen erhalten.

Die HIFU-Methode kann nur bei einem gut lokalisierbaren Tumor mit niedriger Bösartigkeit angewandt werden. Dabei wird die Ultraschallsonde anal eingelegt und das Krebsgewebe bei einer Temperatur von rund 90 Grad Celsius punktgenau abgetötet. Neben dem Erhalt der Prostata ist die Minimierung von Nebenwirkungen ein weiterer großer Vorteil dieses neuen Vorgehens.

Heilung

Nachsorgeuntersuchungen sind unerlässlich, da nach jeder – auch erfolgreichen – Krebsbehandlung Rückfälle auftreten können. Diese Untersuchungen erfolgen in der Regel über einen Zeitraum von 2 – 3 Jahren, im periodischen Abstand von einigen Monaten. Einerseits sollen dabei mögliche Folgeprobleme frühzeitig erkannt werden, andererseits sollen Nebenwirkungen der Therapie unter Kontrolle gehalten werden.

Je nach Verlauf der Heilungsphase benötigt ein Patient zusätzlich Rehabilitationsmaßnahmen. Eine vollständige Heilung ist nur möglich, so lange der Tumor keine Metastasen gebildet hatte. Dem häufigen Problem der Harninkontinenz kann in vielen Fällen durch konsequente und regelmäßige Beckenbodengymnastik entgegengewirkt werden.

Langzeitwirkungen

Besonders für jüngere Männer ist Impotenz eine sehr belastende Nebenwirkung der Therapie. Zwar ist die Impotenz-Rate durch verbesserte Operations- und Bestrahlungstechniken stark gesunken, trotzdem leiden nach einem Prostata Eingriff immer noch fast die Hälfte aller Patienten an einer Dysfunktion, in der sie keine Erektion mehr bekommen können. Zudem nimmt die Lust auf Sex generell ab (Libidoverlust).

Nach einer Operation weiß der Patient zeitnah, ob er von einer Dysfunktion betroffen ist. Bei einer Bestrahlung kann es hingegen Jahre dauern, bis sich die Veränderung manifestiert. Diese zeitliche Verzögerung tritt auf, weil das Gewebe und die Nerven einige Zeit benötigen, um sich unter dem Einfluss der Therapie umzubauen.

Leben nach dem Krebs

Der Prostatakrebs führt bei Betroffenen vielfach zu Angstgefühlen, Hilflosigkeit oder Verzweiflung. Eine Therapie erfolgreich durchzustehen ist nicht einfach und hat großen Einfluss auf das Arbeits- und Gesellschaftsleben sowie auf die Sexualität.

Es ist wichtig, dass Patienten umfassend beraten und betreut werden, um so besser mit der Erkrankung umgehen zu können. Wichtige Hilfe und Zuspruch kann von der Familie oder von Freunden kommen. Wer Niemanden hat, um sich auszutauschen, findet Informationen und Unterstützung bei Patientenorganisationen oder Selbsthilfegruppen.

Auch nach einem erfolgreichen Kampf gegen den Tumor bleiben häufig körperliche und seelische Narben zurück. Viele Krebspatienten leiden an anhaltender und übermäßiger Erschöpfung (Fatigue): sie sind ständig müde und finden keine Erholung. Dadurch können sie sich auch schlecht konzentrieren, was insgesamt eine Aufnahme der vormaligen Tätigkeiten erschwert. Dieser problematische Zustand kann manchmal über Jahre anhalten und ist noch nicht abschließend erforscht.

Als Gegenmaßnahmen können altersangepasste sportliche Aktivitäten und angeleitetes Krafttraining helfen. Ebenso kommen Anleitungen von Hilfe zur Selbsthilfe (Verhaltenstherapie) und Entspannungstechniken zum Einsatz. Nach bisherigem Wissensstand scheint Fatigue mit der veränderten Abgabe von Entzündungs- und Hirnbotenstoffen in Zusammenhang zu stehen. Aus dieser belastenden Situation können sich psychische Krankheiten (Depressionen) entwickeln, die separat behandelt werden müssen.

Mehr zum Prostatakrebs

Quellen und weiterführende Literatur

- ICD-10: C61 Bösartige Neubildung der Prostata

- Ärztliche Anlaufstellen: Hausarzt, Urologe

- Prostatakrebs: Frühe Behandlung, Bestrahlung, Operation – Publikation: TumorDiagnostik & Therapie, 2017-05, Vol.38 (4), p.218-218 – DOI: 10.1055/s-0043-103191

- Prostatakrebs: Bluttest sagt Tumorresistenz vorher – Autoren: – Publikation: TumorDiagnostik & Therapie, 2017-11, Vol.38 (9), p.542-542 – DOI: 10.1055/s-0043-117344

- Was verursacht Prostatakrebs? – Subjektive Krankheitsursachen von Patienten mit Prostatakarzinom – Autoren: Goethe, Veronika Elisabeth ; Dinkel, Andreas ; Schulwitz, Helga ; Nöhreiter, Alexandra ; Gschwend, Jürgen Erich ; Herkommer, Kathleen – Publikation: Aktuelle Urologie, 2019-10-08 – DOI: 10.1055/a-1005-6273

- Management of prostate cancer : a multidisciplinary approach – Autoren: Michel Bolla Hendrik Van Poppel – DOI: 10.1007/978-3-319-42769-0

- Prostatakrebs bei Diabetes – verstärkter Androgeneffekt fördert Tumor – Publikation: Im Focus Onkologie, 2018-11, Vol.21 (11), p.38-38 – DOI: 10.1007/s15015-018-4278-2

- Prostatakrebs: Strahlentherapie plus Antihormontherapie bei PSA-Rückfall – Autoren: Rukavina, Marion – Publikation: Deutsche medizinische Wochenschrift, 2017-03, Vol.142 (6), p.394-394 – DOI: 10.1055/s-0043-104116

- Wie Brokkoli gegen Prostatakrebs wirkt – Autoren: Judith Neumaier – Publikation: InFo Onkologie volume 20, page25(2017) – DOI: 10.1007/s15004-017-5666-z

- Stellenwert von langkettigen Omega-3-Fettsäuren bei Prostatakrebs – Autoren: Küllenberg de Gaudry, D ; Massing, U – Publikation: Urologe. Ausgabe A, 2014-11, Vol.53 (11), p.1620-1624 – DOI: 10.1007/s00120-014-3612-3

- Schützen Tomaten vor Prostatakrebs? Tumorkiller Lycopin – Autoren: Müller, Thomas – Publikation: InFo Onkologie, 2014-05, Vol.17 (4), p.29-29 – DOI: 10.1007/s15004-014-0848-4

- Prostatakarzinom – Autoren: Hakenberg, O. W – Publikation: Facharztwissen Urologie, 2014-09-04, p.219-262 – DOI: 10.1007/978-3-642-44942-0_23